又到一年毕业季,各大美院的毕业展如约而至,在社交平台上掀起新一轮的艺术热潮。油画、雕塑、装置艺术,她们以独特的创意视角和技法突破算法的重围,成为今夏炙手可热的“流量担当”。

走近这些作品,有的取材于自身家庭经历,有的承载着对社会的反思,有的以高超技法让人仰望,有的则用随处可见的外卖袋为材料……更难得的是,现实的偶然性永远是神来之笔。一些机缘巧合下产生的故事,让作品和现实形成互文,使其升格为一场众人参与的行为艺术。

她们的火爆出圈,在这个AI内容泛滥的时代,仿佛给我们一剂强心针。当社交平台被越来越多的AI生成图文、视频所淹没时,这些由生活本真的经验、反思和偶然性铸就的作品,让我们重新体验到艺术的本质——那是一个人的生命经历,借由艺术的形式让一群人产生共鸣,是人与人之间无言的情感共振。那些植根于生活、只有经历过才能懂得的震颤,是任何代码都无法模拟的、人类独有的温度与深度。

《祷》:“就像过去被信仰束缚,今天我们活成被数据定义的假人”

作品:《祷》

作者:安琪AnQi - 四川美术学院

法国社会学家鲍德里亚曾宣称:“消费的主体,是符号的秩序。”一针见血地指出在消费社会里,人人都变成被符号构建的意义牵着走。最近,四川美术学院油画系学生安琪的毕业作品《祷》就表现出了这一现象。

这是一副细腻到令人惊讶的油画,第一次看到时,我甚至以为它是真实的装置作品——画中是一个装饰华丽的木头人正合掌祈祷,就连纱布在灯光下若隐若现的光泽、波纹一般的褶皱都栩栩如生。

其参考的原作是17世纪画家桑索费莱托的《祈祷的圣母》,以细腻的笔触、简洁的色调表现出正在安静祈祷的圣母玛利亚,让人只看一眼便能感到心神宁静。

而在《祷》中,安琪将祈祷者变成了一个空心木头人。它身披各色欧根纱纱布、戴着塑料假花和繁重的首饰,它没有表情,木制的面庞隐在包装用的泡沫纸背后。这是一个看起来很华丽的人,但华丽背后似乎又空无一物。而这正是安琪想要表达的核心。

她在自己的小红书上写道:“通过把古典圣母像和现代消费符号结合起来,人们现在就像过去被信仰束缚一样,被无休止的购物和身材标准所控制。”因此,人的血肉已经被一群消费符号所取代。网友@白日梦想家chris评论:“当灯光褪去,肉身消失,画面里只有还在虔诚祈祷(也许是激情下单)的躯壳。”

通过廉价材料的堆砌,安琪解构了消费社会里“精致生活”的虚假性,这正是“物化”的本质:“我们在追求‘完美’时,其实活成了被数据定义的假人。”

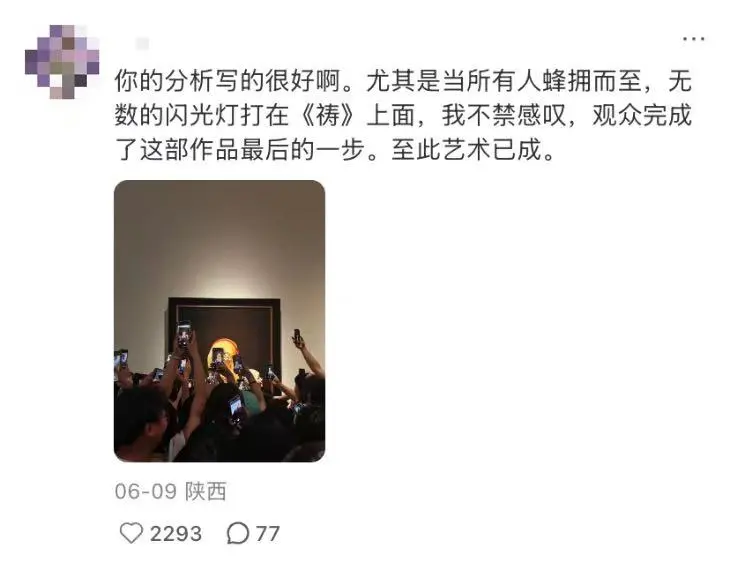

作品释出后,其细腻的技法、深刻却易懂的含义使它一炮而红,人们纷纷前往川美美术馆一睹真容。有网友拍下一张展出现场的照片:在人们举起手机争先恐后的闪光灯下,《祷》成为镜头的焦点,而这些照片或许很快就会成为下一个朋友圈的谈资、一种新的消费符号——

如同一场行为艺术一般,这幅由创作者和观看者共同参与的作品,至此画上了它的最后一笔。

.png)